Um som profundo e experimental, letras que abordam a vida como ela é e uma das capas mais copiadas do mundo. O quarto disco mais vendido de todos os tempos e recordista de permanência nas paradas virou clássico sem deixar de conquistar admiradores em cinco décadas

POR SÉRGIO RENATO – 01/03/2023

A melhor definição que este escriba já ouviu sobre como o som do Pink Floyd pega o ouvinte de jeito veio de uma antiga ‘crush’, lá nos distantes anos 1990. Ao me devolver o exemplar que lhe emprestei do álbum ‘The Division Bell’ (de 1994, o último de estúdio da banda), perguntei o que achou e ela mandou essa: “É estranho, parece que essa música quer arrancar alguma coisa de você…”. A declaração, vinda de uma moça evangélica habituada a pouco além da música gospel, foi para mim a prova cabal de que ninguém fica indiferente ao trabalho do grupo, e isso desde os seus primórdios com Syd Barrett à frente. Toda a estética do Pink Floyd sempre foi considerada diferentona já a partir de 1967, quando a banda estreou com ‘The Piper at the Gates of Dawn” (que muitos defendem que só perdeu para um certo ‘Sgt. Pepper ‘s…’ naquele ano).

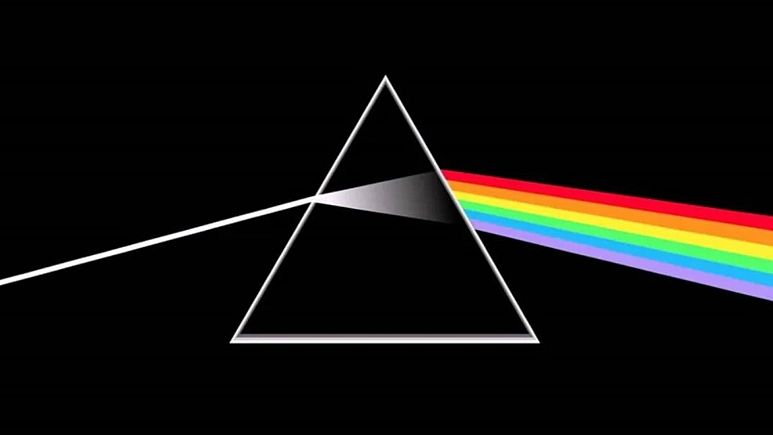

Dali em diante a banda nunca mais ficou fora da mídia, fosse por seu trabalho ou por suas histórias/lendas que foram surgindo. Vieram outros quatro álbuns – ‘A Saucerful of Secrets’ (1968), ‘Ummagumma’ (1969), ‘Atom Heart Mother’ (1970) e ‘Medle’ (1971) – e também três trilhas sonoras para filmes, nos quais evoluiu de pioneiro do rock psicodélico a banda pilar do estilo progressivo junto com Yes, Genesis, King Crimson e Emerson, Lake & Palmer. Mas há exatos 50 anos, o quarteto formado por Roger Waters (baixo e vocais), Richard Wright (teclados e vocais), Nick Mason (bateria) e que substituiu Barrett por David Gilmour (guitarra e vocais) em 1968, marcou de vez seu nome na história com um disco que tinha a imagem de um prisma na capa. Dentro dele, a vida e a morte eram abordadas nas letras como nunca antes se ouvira e com um som angustiado e altamente experimental, que acompanhava os temas com a mesma profundidade. Sim, é dele que estamos falando: Sexto álbum do Pink Floyd, ‘The Dark Side of The Moon’ saiu no dia 1º de março de 1973 e, se não foi revolucionário como outros que saíram antes, se tornou um sinônimo de qualidade musical difícil de ser contestado.

Como já dissemos, ousadia nunca foi problema para o Pink Floyd desde o início. Já em 1967, seus shows com projeções caleidoscópicas nas paredes dos locais onde tocava começaram a redefinir o conceito de espetáculo musical num momento em que os Beatles, por exemplo, não se apresentavam mais ao vivo e não se sentiam à vontade para isso. Além das imagens e luzes, seus shows tinham até monstros surgindo de lagos em áreas abertas. Pouco antes de começar a gravar o álbum que os consagraria para sempre, em 1972, eles tiveram a bizarra ideia de fazer um show pra ninguém, sem público, nas ruínas da arena de Pompéia, na Itália, a célebre cidade sepultada pela erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C. A apresentação foi registrada e virou um dos melhores filmes/concerto da história.

Em junho daquele ano, o quarteto se juntou nos estúdios Abbey Road (é, aqueles mesmo da turma de Liverpool) para começar a gravar sob o comando do engenheiro de som (e futuro astro pop) Alan Parsons. Envelhecimento, cobiça e saúde mental foram alguns dos temas surgidos conforme o trabalho avançava, numa sequência quase sem pausa. Acompanhe:

O disco começa e termina com batimentos cardíacos insinuando o começo e o fim da vida. “Speak to Me” simula um nascimento seguido de “Breathe”, onde a vida se inicia já na pressa e se acelera em “On The Run”; “Time” mostra que a vida passa rápido com o que considero o melhor verso sobre o assunto: “And then one day you find ten years have got behind you, no one told you when to run, you missed the starting gun” (traduzindo: “Aí um dia você percebe que dez anos ficaram para trás, ninguém avisou quando era pra correr, você perdeu o tiro de largada”), isso sem citar sua icónica abertura com os relógios disparando e a percussão de Mason; Em “The Great Gig in The Sky”, o emocionante vocal de Clare Torry pode ser entendido como as sensações de risco, possíveis excessos e sua ressaca ao longo da vida; A frequente imbecilidade na busca por dinheiro (em “Money”, claro) mostra suas consequências e talvez arrependimento nas pessoas em “Us and Them” (com um belíssimo solo do saxofonista Dick Parry), também com um verso definitivo: “God only knows it’s not what we would choose to do” (“Deus sabe que não é isso que a gente escolheria fazer”); A instrumental “Any Colour You Like” prepara o terreno para “Brain Damage”, uma referência à idade já avançada e, para muitos, também à condição psíquica de Syd Barrett; A lista se completa com “Eclipse”, cuja letra parece uma alusão clara àquele momento em que, dizem, sua vida passa diante de seus olhos na hora da morte, encerrado com o coração batendo em ‘fade’ e uma longínqua voz que afirma: “There is no dark side of the moon really, in matter fact it’s all dark” (“Não existe lado escuro da Lua, na verdade ela é toda escura”).

Nessas cinco décadas desde o seu lançamento, o impacto de tudo isso só se perpetua não somente no uso diverso de seu conteúdo ao longo dos anos ou na onipresença de uma das capas de disco mais imitadas de todos os tempos – “Havia outros modelos de capa preparados mas a que conhecemos foi escolhida de primeira, nem quiseram ver as outras”, revelou o desenhista Storm Thorgerson, que trabalhava para o coletivo artístico Hipgnosis. Os números também não mentem: ‘The Dark Side of The Moon’ permaneceu na parada da Billboard durante 777 semanas – de 1973 a 1988 – sendo o álbum recordista de duração. Após uma mudança na forma como a revista passou a contabilizar as vendas em 2009, o álbum entrou novamente no gráfico da Billboard 200 e desde então figurou por lá por mais de 900 semanas. O álbum vendeu mais de quinze milhões de cópias só nos EUA e aparece na lista dos álbuns mais vendidos da história no país, com um total de 50 milhões de cópias comercializadas mundialmente até hoje. A obra também recebeu aclamação total do público e da crítica especializada, sendo considerado até hoje um dos mais importantes álbuns de rock de todos os tempos. Em 2003, a revista Rolling Stone colocou o álbum no segundo lugar de sua lista dos 200 álbuns definitivos no rock. Mas há também as lendas sobre a produção, sendo a mais famosa a que mostra uma suposta sincronia das dez faixas com cenas do filme ‘O Mágico de Oz’, de 1939.

Por causa deste, os discos seguintes do Pink Floyd receberam sempre uma atenção especial de crítica e público, e a banda manteve o nível médio em trabalhos como ‘Wish You Were Here’ (1975), ‘Animals’ (1977) e a ópera-rock ‘The Wall’ (1979), no qual as tretas da banda já comiam soltas e resultaram na saída de Richard Wright antes do lançamento de ‘The Final Cut’ (1983). Ali, em tese, a banda encerraria suas atividades, só que em 1986 Gilmour e Mason deram entrevistas revelando que estavam trabalhando num novo álbum, e que usariam o nome do Pink Floyd novamente com Wright e sem Roger Waters. Claro que o baixista não gostou da história e tentou impedir o lançamento do disco na justiça britânica, mas o processo foi arquivado no início de 1987 sob alegação de falta de condições jurídicas (leia-se provas). Dessa forma, o caminho estava livre para o álbum ‘A Momentary Lapse of Reason’ e uma volta triunfal às turnês, que varreram o mundo (menos o Brasil) pelos dois anos seguintes, gerando também o ao vivo ‘Delicate Sound of Thunder’, em 1988. Mesmo com o surgimento de uma nova geração de fãs e provocando algumas lágrimas nos mais antigos, o retorno (em meio aos de tantos outros dinossauros no mesmo período) dividiu a crítica e uma parte do público, com alguns chamando-os de caça-níqueis. Um desses fãs inconformados aqui no Brasil, Humberto Gessinger chegou a escrever para seus Engenheiros do Hawaii o espantado verso “Pink Floyd sem Roger Waters?!” (na faixa “Tribos e Tribunais”). Em ‘The Division Bell’, o trio contou assim como no disco anterior com a ajuda de um time de músicos e letristas como Bob Ezrin (também produtor e que já tinha participado de ‘The Wall’) e a poetisa Poly Samson, que é esposa de David Gilmour. A turnê deste álbum gerou outro ao vivo (‘Pulse’, de 1995) e, em ambas, a lista de ‘The Dark Side of The Moon’ era reproduzida na íntegra em determinado momento do show.

Sempre se especulou sobre um possível retorno da banda completa, com as negativas frustrando as expectativas. A primeira delas foi em 1990, quando Waters anunciou um show beneficente em Berlim, na Alemanha recém-unificada e no mesmo local onde ficava o famigerado muro derrubado em novembro de 1989. Em vez dos outros membros da banda, o espetáculo para quase 300 mil pessoas teve a participação de gente como Cindy Lauper, Sinead O’Connor, Thomas Dolby e Van Morrison. O ‘milagre’ só aconteceu mesmo quinze anos depois, quando a turma fez uma histórica reunião para o Live8, em 2005, evento para sensibilizar os países do chamado G8 (os oito mais ricos do mundo) para reduzir a fome no mundo, inspirado no célebre Live Aid de vinte anos antes. Syd Barrett morreu em 2006 e Richard Wright sucumbiu a um câncer em setembro de 2008, esta última perda sendo talvez a pá de cal definitiva sobre qualquer futuro do Pink Floyd. Em sua homenagem foi lançado ‘The Endless River’, em 2014, com sobras de ‘The Division Bell’. Só então David Gilmour admitiu que a banda estava terminando de vez. Ele e Roger Waters ainda realizaram turnês solo em seguida, ambas passando finalmente pelo Brasil.

Festa com ‘torta de climão’

No campo pessoal, as relações entre os integrantes do Pink Floyd nunca foram exatamente pacíficas – Wright chegou a ser expulso da banda durante as gravações de ‘The Wall’ –, quase sempre por causa do ego de Waters, que sempre foi diretamente proporcional à sua genialidade. Mas quando parecia que estava todo mundo sossegado por causa da idade e também após a morte do tecladista, o ano do cinquentenário de ‘The Dark Side of the Moon’ começou com uma nova treta, e das mais pesadas. Polly Samson, esposa de Gilmour e autora de algumas canções do álbum ‘The Division Bell’, fez duríssimas críticas a Waters por meio do Twitter no início de fevereiro, chamando ele de “anti-semita até a medula, apologista de Vladimir Putin, mentiroso, ladrão, hipócrita, sonegador de impostos, misógino, doente de inveja e megalomaníaco”. O motivo seria o fato de Roger criar impecílios para a venda do catálogo do Pink Floyd, um negócio cada vez mais comum entre os artistas em tempos digitais.

Dias depois, foi publicada uma entrevista com Waters, onde ele não apenas responde aos ataques de Samson como também revela que regravou secretamente o famoso álbum sem o envolvimento ou conhecimento de qualquer um de seus ex-companheiros de banda. “Eu escrevi ‘The Dark Side of the Moon’. Vamos nos livrar de toda essa porcaria de ‘nós’! É claro que éramos uma banda, éramos quatro, todos contribuímos – mas é meu projeto e eu o escrevi”, disse Waters ao The Telegraph, que ainda disparou contra os ex-companheiros: “Gilmour e Rick? Eles não podem escrever canções, eles não têm nada a dizer. Eles não são artistas! Eles não têm idéias, nem uma única entre eles. Eles nunca tiveram, e isso os deixa loucos.”

Lamentável que as coisas estejam desse jeito numa data tão importante para a banda e para o mundo da música no geral, mas não nos resta outra coisa a fazer a não ser ouvir novamente, ou conhecer e, em ambos os casos, sentir e entender o que o disco significa de fato. Vêm aí edições especiais e luxuosas do álbum e já existem livros contando suas histórias de bastidores. A viagem está longe de acabar. “See you on the dark side of the moon”.